「児童発達支援で働いていて、かつ、ピアノが弾けるんですが、何かいい音楽のレクリエーションネタなんかありませんか?」

この質問、過去何十回、いや、何百回受けただろう。

そのくらい質問されるし、問い合わせも多い。

ぶっちゃけ修士を取るまで音楽療法を専門的に学んできたおかげで、ネタはいくらでも出てくる。

しかし、大切なのはネタをやる前に、どのような環境設定で音楽レクリエーションを行うのかが何よりも大切と感じるようになってきたので、今日はピアノが弾ける児童発達支援員の方が今日からできる、音楽を使った音楽レクリエーションを行う際のおさえるべきポイントをいくつかご紹介したいと思う。

…とこんな風に書くと、

「何をそんなあなたは偉そうに言っているんだ」

と思われそうですが、一応こう見えて(どう見えて?)、児童発達支援施設と放課後等デイサービスにて音楽活動を行ってきた人間であります。

おそらく施設で出会った子供達の数は少なくとも200名近くいるのではないかという感じなので、少しは皆様にお伝えできる術なんかもあるかと思い、書いております。

一応、放課後等デイサービス支援員として2年間働いた経験もありまして、そんな経験からもお伝えできることなんかを織り交ぜておりますので、何か参考になれたら嬉しいです。

読んで参考にしてもらえたら泣いて喜びます。

ぐひん。

児童発達支援での音楽レクリエーションで大切なこと

児童発達支援での音楽レクリエーションで私が大切にしていること。

それは全員が心地よく参加できるような環境を最初に徹底して作ることです。

一見言ってみると簡単ですが、この【全員が心地よく参加できるような環境】って実際に作ろうと思うとすっごく難しい。

これは児童発達支援に限らず、自閉症などの発達障害のある方の支援などに携わっていた方からすると、誰もが経験したことがあるのではないでしょうか?

例えば、対一人を支援するのであれば、環境は作りやすいです。

視覚優位の自閉症のお子様に集中してほしい環境を作るとなれば、部屋に何も置かず、視覚刺激になるものは何も置かなければ、集中しやすい環境は作れます。

しかし、児童発達支援施設でレクリエーションをするとき、おそらく一人に対してレクリエーションをするというのは稀でしょう。

なぜなら日本の支援施設では基本集団での支援がほとんどだから。

そうなると、5人参加者がいたら5人に適切な環境を作らなくてはならない。

Aくん、Bくん、Cちゃんは視覚優位だけど、DちゃんはADHD気味ですぐに離席し、Eくんは聴覚優位だったりすると、もうどうしたらいいっちゃねんという状況になってしまう。

じゃあそんな時に、音楽レクリエーションを行う場合はどう環境を配慮すればいいのか。

次に私なりに意識していることをまとめます。

児童発達支援の音楽レクリエーションの環境設定①音量

まず最初に、児童発達支援にて音楽レクリエーションを行う場合は、音量を気をつけましょう。

児童発達視線に通うお子様の中には、感覚過敏のお子様がいる場合があります。

そんな子供にとって、私たちにとっては心地いい音量でも、その子にとってその音量はとても大きな音で耳を塞ぎたくなってしまうかもしれない。

それが原因で「もうレクリエーションには参加しない‼︎」なんてなってしまわないように、音量はぐっと抑えるのがポイント。

私はよく88鍵の電子ピアノ、もしくは61鍵盤のキーボードを使用するのですが、実施する部屋にもよりますが、音量マックスで演奏をすることは100%ありません。

大体全体の音量の半分か、半分より少し大きめくらいの音量で行います。

このように書くと、

「小さい音だと子供達に聴こえなくて参加しないのでは?」

と思われる方もいるかもですが、もちろん、子供に聞こえるくらいの音量なのは大原則。

ですが、大きな音よりも子供たちって小さい音の方が集中してくれたりします。

これは私の経験ですが、もう部屋いっぱいに何十人という子供達がワーワーギャーギャー騒いでいる中で、私がmpくらいで徐々に静かな即興演奏を開始し始めたところ、子供達が「何か始まった」と気づき、気づいた子たちから徐々におしゃべりをしなくなったことがあります。

このほかにもヨガなんかでよく使うティンシャや、グラビティチューブのこんな変わった音なんかを鳴らすと一気に子供達がこちらに注目してくれたなんてこともあります。

※グラビティチューブってこんな楽器です

ですので、もしこれまで児童発達支援施設での音楽レクレーションで音量を最大限にして実施していた方は、少しボリュームを抑えてみることをお勧めいたします。

児童発達支援の音楽レクリエーションの環境設定②視覚刺激をなくす

これは自閉症支援などの基本でもありますが、視覚刺激を無くした環境で行ってください。

私は今現在、これまでもさまざまな施設で音楽活動を行ってきましたが、どこで行う場合も、私は実施する部屋のものをなくせるだけ無くしてもらいます。

児童発達支援に通うお子様の中には視覚優位の子も多く、おもちゃや絵本などがたくさんある環境で行うと、そちらに意識が向いてしまい、レクリエーションから離脱してしまう可能性が高くなります。

そうならないように、なるべく視覚刺激になにそうなものは片付けましょう。

児童発達支援の音楽レクリエーションの環境設定③音数を減らす

音楽レクリエーションを行う際、ピアノが弾ける方が担当となる場合が多いと思います。

ピアノが弾けるとなると、ついつい楽しくなっちゃっておしゃれなアレンジをしてしまったり、コードチェンジなんかしちゃうことありませんか?(これは私だけ?)

また、反対に使用する曲の楽譜通りに忠実に演奏することに意識を向いてしまう方もいるかもしれません。

これまで数多くのお子様に音楽活動をしてきて思うことは、どちらも大切ではあるけれども、演奏する際の音の数を意識してみては?ということ。

これは音楽療法の学びを深めて私自身「これまで気づかんかったー!すごかばい!」(なぜ道民なのに博多弁)と体感したことなのですが、音の数が少ない方が、子供たちに届きやすい音になったりするんですよね。

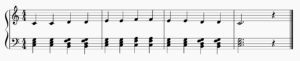

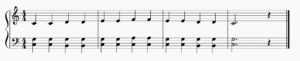

具体的に説明すると、下記の楽譜を弾きながらこの曲に合わせて歩いていることを想像してみてください。

では、続いて同じメロディで伴奏を変えたバーションで同じように弾きながら曲に合わせて歩いているところを想像してみましょう。

さぁ、どちらの方が自分の動きと音楽があっていると感じましたか?

おそらく多くの方が音数が少ない後者の方と感じられるかと思いますが、このように、音を減らすだけで同じメロディでも全然受け手の印象が変わるんですよね。

ピアノが弾けて指が10本あると、ついついあれこれ音数を多くして弾きたくなってしまうのですが、音数が多くなればなるほど子供たちにとって音楽が届きにくくなってしまうこと、実は結構あったりするんですよね。

これは私も本格的に音楽療法の学びを深めるまでは盲点でした。

ということで、楽譜通りに弾くことも、おしゃれなアレンジで弾くことも時には大切ですが、一番大切なのは、参加するお子様たちが心地よく参加しやすい環境を作ることです。

音楽のいいところは、言語理解が難しいお子様でも参加しやすい環境を作ることだと私は考えております。

そしてそんなお子様が今、どんな音楽活動をしているのかが言葉がなくてもわかりやすい音楽を届けることが、児童発達支援施設での音楽レクリエーションにて求められることだとも思います。

この音数を減らす意識は、私もぶっちゃけ慣れるまでとっっっっっても苦労しましたし、周りの人でも苦労している方々をたくさんみてきました。

ですが、いつでも音楽レクリエーションを行う時に、頭の片隅に

「音数多くなっていないかな?」

と一つの引き出しとして覚えておくと、レクリエーション活動に行き詰まった時に助けてくれるヒントになるかもしれません。

児童発達支援での音楽レクレーションなどについて知りたいから向け記事

最近のコメント